「貯金が500万円貯まったらもう十分?」

「貯金が500万円貯まったら投資すべき?」

と考えていませんか?

貯金が500万円貯まったらと思っていても、なかなか目標に届かずに苦労している方もいるでしょう。

また、500万円の貯金で何年暮らせるのか気になる方もいるのではないでしょうか。

そこで本記事では、一級FP技能士の鬼塚が以下の内容について詳しく解説します。

- 500万円の貯金がある人の割合

- 500万円あれば何年暮らせるか

- 貯金500万円を作るポイント

この記事を読めば、500万円の貯金を作る方法や貯まった後どうすれば良いのかわかるようになります。新NISAの変更点も理解できるようになるので、ぜひ参考にしてみてください。

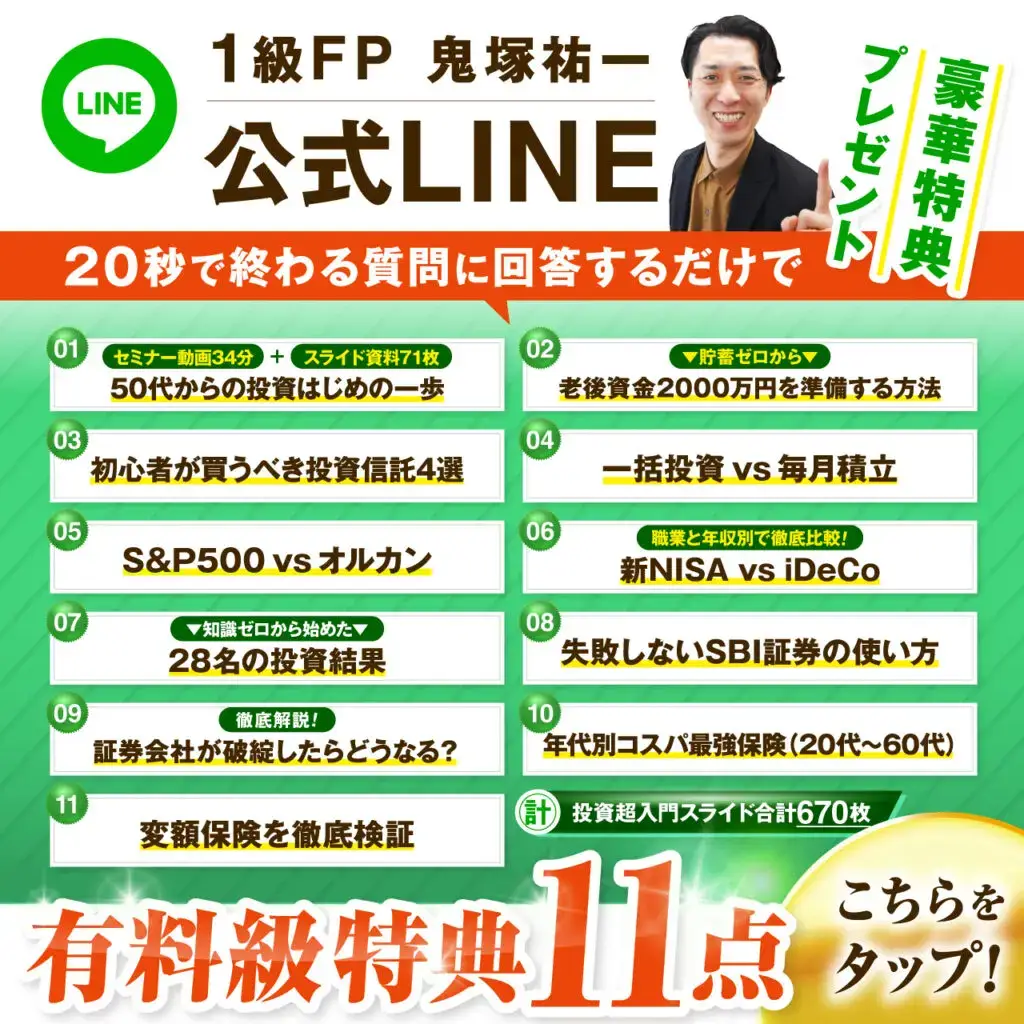

なお、私鬼塚のLINEに登録をしていただくと、初心者が買うべき投資信託4選や50代からの投資のはじめ方などの特典を受け取れます。

500万円を貯めたあとに投資をはじめてみたい人は、ぜひ無料で登録してみてくださいね!

貯金が500万円ある人の割合は?

500万円の貯金がある人は、どれくらいの割合いるのでしょうか?ここでは、以下の3つの観点に分けて500万円以上貯金している人の割合分析しました。

- 年代別に分析

- 年収別に分析

- 世帯構成別に分析

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 年代別に分析

金融広報中央委員会の調査によると、貯金500万円以上の割合は年代によって大きく異なります。

年代別の貯金500万円以上世帯の割合は、以下のとおりです。

| 年代 | 500万円以下 | 500万円以上 | 平均 | 中央値 |

|---|---|---|---|---|

| 20歳代 | 81.7 | 13.4 | 212 | 26 |

| 30歳代 | 66.6 | 30.2 | 604 | 140 |

| 40歳代 | 59.3 | 36.3 | 929 | 200 |

| 50歳代 | 58.5 | 38.1 | 1,147 | 200 |

| 60歳代 | 44.9 | 51.2 | 1,929 | 550 |

| 70歳代 | 43.3 | 53.7 | 1,830 | 650 |

とくに、30代から40代への変化に注目すると、平均貯蓄額が604万円から929万円へと大きく伸びています。このことから、40代以降は資産形成を始めやすい時期といえるでしょう。

また、中央値を見ると60代で初めて500万円を超えています。

つまり「多くの人が老後直前になってようやく500万円の貯蓄に到達する」ことを示しており、資産形成に早く取り組むことの重要性が読み取れます。

なお、60代で貯金の水準が大幅に向上するのは、退職金の影響があると考えられるでしょう。

2. 年収別に分析

貯金500万円以上の割合は、年収によっても大きく変わります。年収別の貯金500万円以上世帯の割合は、以下のとおりです。

| 収入 | 500万円以下 | 500万円以上 | 平均 | 中央値 |

|---|---|---|---|---|

| 収入はない | 77.5 | 9.9 | 310 | 0 |

| 300万円未満 | 69.6 | 26.7 | 657 | 50 |

| 300~500万円未満 | 57.5 | 39.9 | 1,075 | 251 |

| 500~750万円未満 | 48.6 | 48.0 | 1,400 | 473 |

| 750~1,000万円未満 | 37.2 | 59.8 | 2,012 | 800 |

| 1,000~1,200万円未満 | 33.9 | 62.7 | 2,094 | 1,000 |

| 1,200万円以上 | 20.6 | 75.3 | 4,186 | 1,655 |

こちらのデータを見ると、年収が高いほど貯金500万円以上の割合が明らかに増えていることがわかります。

年収300万円未満では26.7%しか500万円以上の貯金がないのに対し、年収1,200万円以上では75.3%と3/4以上の人が達成しています。

とくに注目すべきは、年収500~750万円の層で、ちょうど半分近く(48.0%)が500万円以上貯金できていることです。このことから、年収500~750万円の層が500万円を貯蓄できるかどうかの分かれ目といえます。

また、中央値を見ると年収750~1,000万円で800万円、1,000~1,200万円で1,000万円と、年収の増加に比例して貯蓄額も大きく伸びています。

収入に余裕ができるほど、貯蓄に回せる金額が増えるという当然の結果ではあるものの、その差は非常に大きいことがわかるでしょう。

3. 世帯構成別に分析

次に、世帯構成による貯金500万円以上の割合についてもチェックしていきます。

| 世帯類型別 | 500万円以下 | 500万円以上 | 平均 | 中央値 |

|---|---|---|---|---|

| 世帯主のみ | 64.7 | 32.1 | 989 | 100 |

| 世帯主夫婦のみ | 49.3 | 46.3 | 1,575 | 400 |

| 世帯主夫婦と子のみ | 49.5 | 47.2 | 1,294 | 418 |

| 世帯主夫婦と親のみ | 45.9 | 46.0 | 1,568 | 470 |

| その他・類型不能 | 59.2 | 36.5 | 1,131 | 180 |

このデータからは、世帯構成が貯蓄額に大きな影響を与えていることがわかります。

単身世帯(世帯主のみ)では、500万円以上の貯蓄がある人は32.1%にとどまり、中央値も100万円と低めです。

対照的に「世帯主夫婦と子のみ」の家庭では、47.2%が500万円以上を貯蓄しており、中央値も418万円と単身世帯と比較して高くなっています。

興味深いのは「世帯主夫婦のみ」の平均値が1,575万円と最も高いことです。

子育てにお金がかからない夫婦世帯は、貯蓄に回せる余裕があるのかもしれません。

500万円を貯めるのに必要な年数は?

何年あれば500万円が貯められるのか知りたい人は多いのではないでしょうか。

ここからは、預貯金が0の人で年収400万円の人と600万円の人を例に、500万円貯めるのにかかる年数を計算します。

なお、年間で貯蓄できる金額は各家庭の状況によって異なるので、収入のうち貯蓄に回す割合が10%と20%の例に分けて見ていきましょう。

年収400万円の人が500万円貯めるのに必要な年数

年収が400万円の人が500万円を貯めるのに必要な年数について解説します。貯蓄に回す割合が10%の場合、1年間で40万円の貯金ができます。

そのため、貯金がない人でも12年6ヵ月ほどで500万円を貯められるでしょう。

400万円×10%=40万円

500万円÷40万円=12.5年

一方、貯蓄に回す割合を20%に上げると、1年間で80万円の貯金ができます。500万円を貯めるまでに必要な期間は6年と3ヵ月です。

400万円×20%=80万円

500万円÷80万円=6.25年

また、既に貯金がある場合は、500万円を貯める期間をさらに短くできるでしょう。

例えば、200万円の貯金がある人が収入の20%を貯蓄に回した場合、3年と9ヵ月で500万円が貯まります。

(500万円-200万円)÷80万円=3.75年

いくらかでも貯金があれば、500万円を貯めるのは難しいことではありません。

年収600万円の人が500万円貯めるのに必要な年数

続いて年収600万円の人が500万円貯めるのに必要な年数を計算します。

貯蓄に回す割合が10%の場合、1年間で60万円の貯金ができるので、0からでも8年4ヵ月ほどで500万円を貯められるでしょう。

600万円×10%=60万円

500万円÷60万円=8.33年

一方、貯蓄に回す割合を20%に上げると、1年間で120万円の貯金ができます。500万円を貯めるまでに必要な期間は4年と2ヵ月前後に短縮可能です。

600万円×20%=120万円

500万円÷120万円=4.16年

また、既に200万円の貯金がある人が収入の20%を貯蓄に回した場合、2年と5ヵ月で500万円が貯まります。

(500万円-200万円)÷120万円=2.5年

年収が高いほど、500万円を貯めるのにかかる年数は短くなることがわかります。

貯金500万円で何年暮らせる?

500万円の貯金があると、老後に何年で使い切ることになるのでしょうか。

仮に老後の生活費が月10万円なら4年と2ヵ月、月5万円に抑えた場合でも8年4ヵ月もあれば使い切ってしまいます。

ただし、老後になると年金が支給されるので、現実的にはもう少し使い切るのに時間がかかります。

厚生労働省が発表している厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和3年度)のデータを元に、年金受給額を計算した上で500万円の貯金を何年で使い切るのか計算してみましょう。

なお、年金納付期間は40年、国民年金の受給額は以下の計算式により計算します。

79万5,000円(2023年度)×納付月数÷480ヵ月

40年納付している人の場合、年間に受給できる国民年金は79万5,000円です。

79万5,000円×480ヵ月÷480ヵ月=79万5,000円

次に厚生年金(老齢基礎年金)の受給額の計算式は以下の通りです。

2003年3月以前の報酬比例部分:平均標準報酬月額×7.125÷1,000×2003年3月までの加入月数

2003年4月以降の報酬比例部分:平均標準報酬月額×5.481÷1,000×2003年4月以降の加入月数

上の式を簡略化すると以下の式により簡単に概算できます。

年収×勤続年数×0.005481=報酬比例部分(予想)

40年働いた場合に、年収ごとに受給できる厚生年金と国民年金も合わせた年間の受給額を計算すると以下の通りです。

| 年収 | 年間に受給できる厚生年金(予想) | 国民年金と合計した受給額 (受給額が79万5,000円の場合) |

|---|---|---|

| 300万円 | 65万7,720円 | 145万2,720円 |

| 400万円 | 87万6,960円 | 167万1,960円 |

| 500万円 | 109万6,200円 | 189万1,200円 |

次に、総務省統計局の家計調査報告家計収支編2024年(令和6年)平均結果から毎月の生活費を計算してみましょう。

65歳以上で2人以上世帯における家計収支の合計平均月額は、259,295円であるため、年間では311万1,540円です。

したがって、国民年金と厚生年金で足りない分は、500万円の貯金から切り崩す必要があります。

年間いくらの老後資金を切り崩す必要があるかについて、年収別にまとめました。

| 年収 | 足りない老後資金 |

|---|---|

| 300万円 | 311万1,540円 – 145万2,720円 = 165万8,820円 |

| 400万円 | 311万1,540円 – 167万1,960円 = 143万9,580円 |

| 500万円 | 311万1,540円 – 189万1,200円 = 122万340円 |

この結果をもとに、65歳時点の500万円貯金で何年分もつのか計算した結果は、以下のとおりです。

| 年収 | 貯金と年金で暮らせる年数 |

|---|---|

| 300万円 | 500万円 ÷ 165万8,820円 = 3.01年 |

| 400万円 | 500万円 ÷ 143万9,580円 = 3.47年 |

| 500万円 | 500万円 ÷ 122万340円 = 4.10年 |

以上の計算結果から、500万円の貯金だけでは老後の生活費を賄うのは難しいといえるでしょう。

貯金500万円を達成すると得られるメリット

貯金500万円を達成すると、さまざまなメリットが得られます。主なメリットとして以下の3つが挙げられます。

- 急な出費に対応できる

- 大きな買い物に使える

- 資産運用する元手として使える

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 急な出費に対応できる

貯金500万円があれば、予期せぬ事態による経済的不安を大幅に軽減できます。

突然のケガや病気による高額な医療費にも対応可能で、平均的な入院費用とされる約19.8万円を十分にカバー可能です。

自然災害による住居の損壊や家財の損失など、多額の費用を要する事態にも備えられるでしょう。

失業や病気などで収入が途絶えた場合でも、一人暮らしの平均生活費(約17万円)で計算すると約2年4ヶ月は生活を維持できます。

500万円の貯金があれば、一般的に「緊急予備資金」と呼ばれる生活費3ヶ月分以上を大きく上回る金額であり、安心して日々の生活を送れるでしょう。

2. 大きな買い物に使える

貯金500万円があれば、人生の大きな買い物に柔軟に対応できます。

マイカーを購入する際、車の平均購入単価は264万円とされているため、頭金として貯金の一部を充てることで月々のローン負担を大幅に軽減できます。

また、結婚式の平均費用は343.9万円であり、貯金があれば理想の結婚式を借金なしで実現できるでしょう。

子どもの教育資金の一部としても活用でき、私立大学4年間の平均学費目安469.0万円に対応できます。

大きな買い物を現金で支払える余裕は、心理的な安心感にもつながるでしょう。

3. 資産運用する元手として使える

貯金が500万円あれば、資産運用を始めるうえで十分な元手となります。一部を安全資産として残しつつ、残りを投資に回すという投資の基本に沿った資産配分が可能です。

また、500万円あれば複数の商品に分散投資でき、リスク分散が図れます。

余裕資金があることで、冷静に判断できるため、長期的な視点での資産を形成できます。

500万円を貯金するためのポイント

現在貯金が多くない人が500万円を貯金するためには、いくつかポイントがあります。

- お金を貯める目的を明確にする

- 先取り貯金をする

- 節約するなら固定費の削減をする

- お金を貯めやすい時期は積極的に貯金する

それぞれのポイントについて順番に見ていきましょう。

1.お金を貯める目的を明確にする

お金を貯める目的を明確にしないと、貯めるのは難しくなります。なぜなら、漠然と500万円を貯めたいと考えるだけでは、達成するためのモチベーションが持たないことが多いからです。

子どもの教育資金やマイホーム購入の頭金にするといったように、目的があればいつまでにいくらお金を用意しなければならないかが把握できます。その結果、目的達成の手順も明確化されるので、500万円を貯められる可能性が高くなるでしょう。

2.先取り貯金をする

自分の意思で500万円を貯金しようとした場合、とてつもなく遠い目標と考える人もいるかもしれません。

そんな方は、先取り貯金をおすすめします。先取り貯金とは、給料日になったら決めた金額を先に貯蓄に回すことです。

現代では、銀行の積立定期預金や財形貯蓄制度を活用する方法があります。

財形貯蓄制度とは、金融機関などと契約して5年以上の期間にわたって、定期的に事業者が給与からの天引きを行う制度のことです。財形貯蓄制度により貯めたお金は、契約書記載の時期(60歳以降が一般的)から継続的に年金として受給します。

過去には、東京大学の教授で株式投資家でもある本多静六が先取り貯金で資産形成に成功した事例があります。

本多静六は、25歳から給与の4分の1を天引き貯金しました。40歳のときには、大学からもらう給料よりも貯金の利子と株式の配当の方が多くなり、60歳を迎えた頃には現在の価値で500億円の資産形成に成功しました。

このことからも、先取り貯蓄は多くのお金を貯金したい方に有効な方法です。

3.節約するなら固定費の削減をする

年収を上げるのが難しい場合は、節約をおすすめします。ただし、効果的に節約するためには、固定費の削減が必要です。

固定費とは、毎月変動しない支出のことです。スマートフォンの通信料、パソコンのプロバイダ代、家賃、保険料などがあります。一方で水道光熱費や食費といった毎月変動する支出は変動費と呼びます。

変動費よりも固定費を節約する方が、少ない労力で多くのお金を節約可能です。

私は生命保険の見直しをしましたが、保障内容が全く同じにもかかわらず、保険料を月5,340円も安くすることができました。保険会社によって保険料が違うために、節約に成功したのです。

4.お金を貯めやすい時期は積極的に貯金する

ライフステージによって、お金を貯めやすい時期とそうでない時期があります。

結婚資金や教育ローンの返済など出費がかさむ時期は、貯金に力を入れたくても難しいです。

貯金をするのであれば、そういった出費がかさまない時期に貯蓄額を増やしましょう。例えば、毎月給料から10%を貯金しているのであれば、20%に上げます。ボーナス月のみ貯蓄額を増やしても良いでしょう。

貯金が500万円貯まった人におすすめの資産運用法

貯金が500万円貯まったら、次のステップとして資産運用を検討しましょう。ここでは、とくに税制優遇のある2つの制度について紹介します。

- NISAを活用する

- iDeCoを活用する

それぞれの特徴を理解して、自分に合った運用方法を選びましょう。

1. NISAを活用する

NISAは、投資で得た利益を非課税にできる個人投資家向けの税制優遇制度です。

2024年から始まった新NISAでは、年間360万円の非課税枠を活用でき、非課税期間も無期限となりました。

NISAを活用すれば、最大1,800万円までの資金に税金がかからないため、効率的に資産を運用できるでしょう。

なお、NISAについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

2. iDeCoを活用する

iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後の資金作りに適した税制優遇のある資産運用制度です。

掛け金が全額所得控除の対象となり、運用益も非課税となるため、税制面で大きなメリットがあります。

500万円の貯金がある場合、その一部をiDeCoに回すことで、節税効果と資産形成の両立が可能です。

iDeCoは60歳まで引き出せませんが、長期的な視点で運用できるため、複利効果を最大限に活用できます。

運用商品は自分で選択でき、リスク許容度に応じて投資信託や預金などから選べます。

iDeCoを活用すれば、将来の生活資金を効率的に準備しながら、現在の税負担も軽減できるでしょう。

iDeCoについては、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

貯金500万円を貯めることに関する質問

貯金500万円に関するよくある質問とその回答を紹介します。

- 500万円貯まったら、全額を投資に回すべきですか?

- 500万円貯めたあと、次の目標はいくらに設定するのがよいですか?

- 500万円貯金できる人とできない人のちがいは何ですか?

貯金の運用方法や次の目標設定など、お金に関する疑問を解消していきましょう。

1. 500万円貯まったら、全額を投資に回すべきですか?

貯金が500万円しかない場合、貯金全額を投資に回すのは避けるべきです。

まずは、生活防衛資金を確保したうえで、余裕資金を投資に回しましょう。投資には常にリスクが伴い、資産が必ず増えるという保証はありません。

リーマンショックのような大きな下落があった場合、投資資産が減少し、元本を回復するまでに時間がかかる恐れがあります。

資産運用を始める際は「分散投資」「長期投資」「積立投資」の基本原則を理解することが大切です。

貯金と投資の割合については、以下の記事を参考にしてみてください。

2. 500万円貯めたあと、次の目標はいくらに設定するのがよいですか?

個人の状況や目的によって適切な貯金の目標金額は異なります。500万円貯めたあとの次の目標として一般的なのは、1,000万円です。

1,000万円あれば、より大きな支出や投資にも対応できるでしょう。

ただし、貯金500万円を達成した人全員が1,000万円を目指すのが最適とは限りません。

たとえば、住宅購入を考えている場合は、頭金として必要な額を目標にするのも選択肢のひとつです。

年収が高ければ、1,000万円より高額な目標を設定してもよいでしょう。

貯金目標を定めるうえで重要なのは、無理のない範囲で着実に貯蓄を続けることです。

目標達成までの期間を設定し、計画的に貯蓄を進めることで、効果的に資産を増やせるでしょう。

3. 500万円貯金できる人とできない人のちがいは何ですか?

貯金500万円を達成できる人とできない人の最大のちがいは、お金に対する考え方と習慣にあります。

貯金できる人は先取り貯蓄を実践し、収入を得たらまず一定額を貯蓄に回しています。

一方、貯金できない人はお金が残ったら貯金するという考え方で、結果的に貯蓄できないケースがほとんどです。

貯金上手な人は、無駄な出費を抑える工夫をしており、衝動買いを避け、本当に必要なものだけを購入する傾向があります。

貯金は一朝一夕にできるものではなく、日々の小さな選択の積み重ねが大きな差を生み出します。

貯金が500万円貯まったら投資も検討しよう

500万円の貯金を達成することは、大きな成果です。このまま貯金を続けるだけでなく、資産を効率的に増やす手段として投資を検討するタイミングといえます。

500万円あれば、生活防衛資金を確保しながら余裕資金で資産運用を始められます。

さらに、NISAやiDeCoなどの税制優遇制度を活用すれば、より効率的に資産形成が可能です。

老後に必要な資金を考えると、500万円だけでは不十分であることは明らかです。

インフレによる資産の目減りを防ぎ、将来の経済的安心を手に入れるためにも、資産形成の第一歩を踏み出してみましょう。

なお、私鬼塚のLINEに登録をしていただくと、初心者が買うべき投資信託4選やS&P500vs全世界株式徹底解説などの特典を受け取ることができます。

NISAの投資を検討している方は、ぜひ無料で登録してみてください。