「つみたて投資枠で失敗したくない…。」

「どんな人が投資で成功しているの?」

このような悩みや疑問をお持ちではありませんか?

つみたて投資枠は長期的な資産形成に適した制度ですが、間違った考え方で取り組むと思うような成果が得られません。しかし、よくある失敗パターンを知っておけば、同じミスを避けられるでしょう。

そこで本記事では、1級FP技能士の私鬼塚が以下の内容について詳しく解説します。

- つみたて投資枠でよくある失敗例

- 失敗しないために気をつけること

- 順調に資産を増やす人の特徴

この記事を読めば、つみたて投資枠で失敗を避けながら、着実に資産を増やすための考え方がわかります!投資初心者の方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

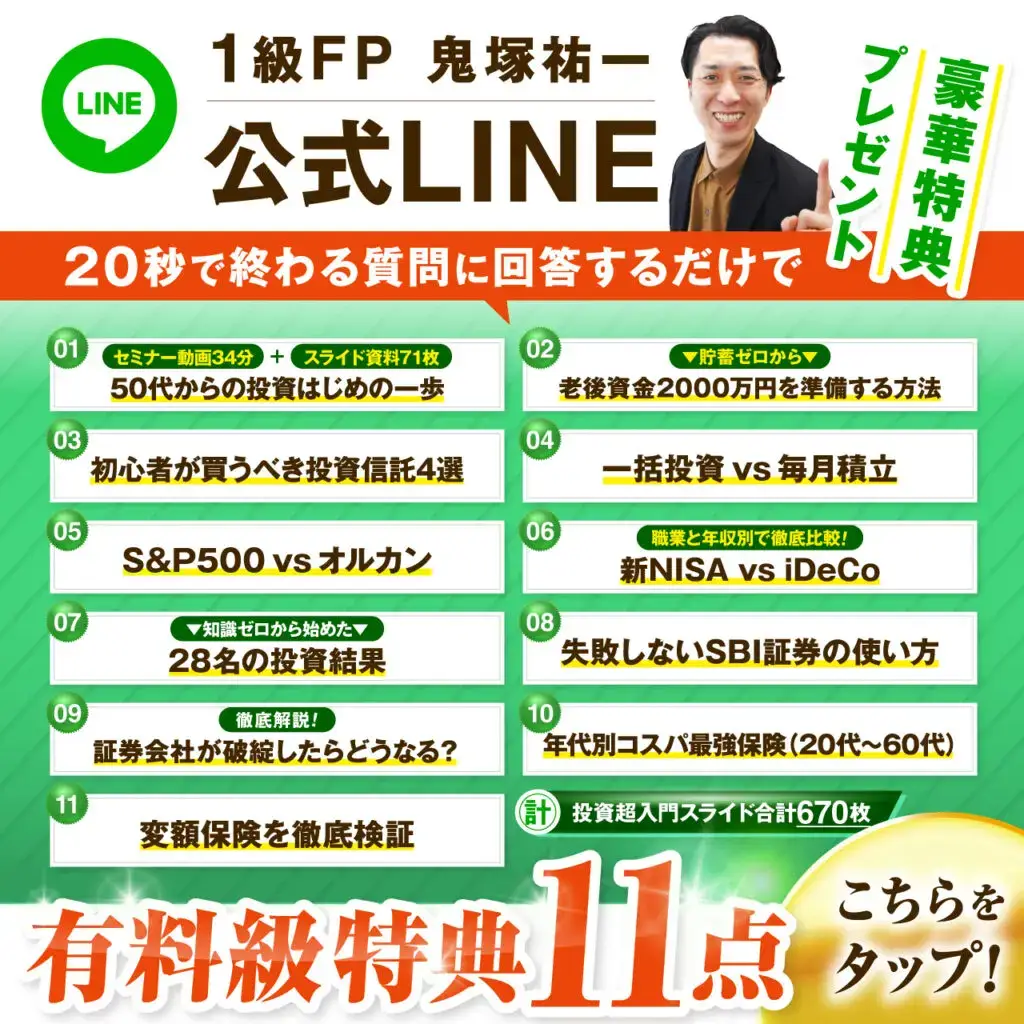

なお、私鬼塚のLINEに登録していただくと、初心者が買うべき投資信託4選・S&P500VS全世界株式徹底解説などの特典を受け取れます。興味のある方は、ぜひお受け取りください。

NISAのつみたて投資枠(旧つみたてNISA)で失敗する確率

基本的に積立投資は、投資期間が長いほど失敗確率は低下します。

米国株式市場の過去100年以上のデータによると、投資期間が20年を超えると損失が出た例はほぼありません。

投資期間と損失が出る確率は、以下のとおりです。

| 投資期間 | 損失が出る確率 |

|---|---|

| 12カ月 | 40% |

| 3年 | 30% |

| 5年 | 22% |

| 10年 | 13% |

| 20年 | 0% |

また、つみたて投資枠で選べる投資信託は、分散投資された低コスト商品に限定されています。そのため、単一企業の倒産リスクや過度な値動きに左右されるリスクが小さくなるでしょう。

投資初心者が陥りやすい失敗として、短期的な価格変動に動揺して売却してしまうことが挙げられます。市場が下落したときに投資をやめてしまうと「ドルコスト平均法」の利点を活かせなくなります。

毎月一定額を淡々と積み立て続けることが、長期的な資産形成の成功への近道です。

ドルコスト平均法のメリットについては、以下の記事を参考にしてみてください。

NISAのつみたて投資枠(旧つみたてNISA)でよくある失敗例

つみたて投資枠での失敗パターンを知っておくことは、成功への第一歩です。ここでは、投資初心者が陥りやすい代表的な失敗例を4つ紹介します。

- 毎月の積立金額が高すぎて生活費が足りなくなる

- 含み損が出たときに慌てて売却してしまう

- 購入する投資信託をよく調べずに選んでしまう

- 金融機関の選択を誤る

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 毎月の積立金額が高すぎて生活費が足りなくなる

つみたて投資枠でよくある失敗として、積立金額を自分の家計に見合わないような高い金額に設定してしまうことが挙げられます。

初心者投資家は「できるだけ多く投資したい」という意欲から、月々の収入に対して無理な金額を設定してしまうケースがあります。

たとえば、月収15万円の人が5万円以上の積立を設定すると、急な出費があった月に家計が圧迫される可能性が高くなるでしょう。

理想的な積立額は、手取り収入の20〜30%程度とされています。たとえば、月収25万円なら50,000~75,000円程度の積立金額が目安となり、この範囲内であれば長期的に投資を継続できるでしょう。

積立投資の最大の利点は「時間の力」を味方につけることです。

また、投資を始める前に3〜6ヶ月分の生活費を貯金として確保しておくことも大切です。

長期的な資産形成は、日々の生活を犠牲にしてまで急ぐ必要はありません。

2. 含み損が出たときに慌てて売却してしまう

投資初心者がつみたて投資で陥りやすい失敗として、相場が下落したときに慌てて売却してしまうことも挙げられます。

市場は常に上下動を繰り返すため、資金を積み立てる過程で短期的な値下がりを経験する可能性は、非常に高いでしょう。

実際、日本株だけに着目してもいくつもの暴落が起こっていることがわかります。

とくに、世界経済の不安定要素が報じられると、保有資産の評価額が下がって不安になりがちです。このときに売却すると、損失を確定してしまうことになります。

つみたて投資の最大の利点は、平均取得単価を平準化できることです。そのため、相場が下がったときこそ、割安な価格で投資信託を購入できるチャンスと捉えましょう。

一時的に相場が下がっても、金融資産を保有し続けていれば、いずれは価格が回復するケースがほとんどです。

実際、過去の株式市場データを見てみると、10年以上長期保有すれば高い確率でプラスリターンとなっています。

感情に流されず、当初の投資計画を信じて継続することが資産形成の鍵といえるでしょう。

3. 購入する投資信託をよく調べずに選んでしまう

投資信託を十分に調査せずに選ぶことは、つみたて投資の大きな失敗例です。

人気があるという理由だけで銘柄を選んでしまうと、自分の投資目標に合わない恐れがあります。

たとえば、短期的に値上がりした銘柄に飛びついても、長期的な成長性が低ければ期待どおりのリターンは得られません。

さらに、自分のリスク許容度や投資期間に合った商品かどうかを判断する必要もあるでしょう。

投資信託の選び方については、以下の記事を参考にしてみてください。

4. 金融機関の選択を誤る

金融機関選びは投資成果に大きく影響するため、手数料や商品ラインナップを比較検討することが重要です。

手数料の体系は金融機関によって異なり、取引手数料が無料でも保有期間中の信託報酬が高い場合があります。

また、取扱商品の種類や数にも差があり、投資の選択肢が限られる金融機関では分散投資をすることが難しくなるでしょう。

金融機関変更は可能ですが、手続きの手間や一時的な投資中断のリスクがあるため、最初の選択は慎重に行うことが大切です。

NISAのつみたて投資枠で失敗しないために気を付けること

つみたて投資枠での成功を実現するためには、次の5つの重要なポイントを押さえる必要があります。

- 長期・積立・分散投資を基本とする

- 信託報酬などコストが低い商品を選ぶ

- ポートフォリオを考える

- 定期的に運用状況を見直しリバランスする

- SNSの情報をうのみにしない

各ポイントについて詳しく説明します。

1. 長期・積立・分散投資を基本とする

つみたて投資枠を有効活用するには、長期・積立・分散の三原則を守ることが大切です。

最低でも10年、できれば20年以上の時間軸で投資を続けましょう。長期間積立投資を続ければ、購入価額の平均値を下げる効果も期待できます。

また、国や金融商品を分散させてリスクを軽減することも意識しましょう。

分散投資の例▼

市場の急落時でも慌てて売却せず、淡々と積立を続けることが長期的な資産形成につながります。

2. 信託報酬などコストが低い商品を選ぶ

信託報酬などのコストが低い商品を選ぶことも、つみたて投資を成功させるポイントです。

信託報酬とは…

投資信託を運用するために必要な手数料で、毎年資産から差し引かれる費用のこと。

たとえば、信託報酬が年0.5%の場合、100万円の資産から5,000円が毎年引かれることになります。この金額は一見少なく見えますが、20年、30年という長期投資では大きな差となって現れます。

その点、インデックスファンドは、一般的に信託報酬が0.1%〜0.5%程度と低く、初心者におすすめです。

対照的に、アクティブファンドは信託報酬が1%を超えるものも多く、長期的にはリターンを圧迫しやすくなります。

なお、新NISAのつみたて投資枠では、金融庁が定めた基準を満たした低コストの商品しか選べないようになっています。

長期投資では、わずかなコスト差が複利効果で大きな資産差となるため、できる限り費用が低い投資信託を選びましょう。

3. ポートフォリオを考える

新NISAのつみたて投資枠で成功するためには、自分に合ったポートフォリオを設計することが大切です。

たとえば、安定した運用成績を目指すなら債権を多めのポートフォリオにするのがおすすめです。反対に、積極的にリスクをとるなら株式を多めに含む比率にするのがよいでしょう。

定期的に資産配分を見直すことも大切で、年に1回程度の頻度がちょうどよいといえます。

長期投資では一度決めた資産配分を粘り強く続けることが、NISAのつみたて投資枠で資産形成を成功させるポイントです。

ポートフォリオの考え方について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

4. 定期的に運用状況を見直しリバランスする

積立投資を始めたら、年に1回は運用状況を確認し必要に応じてリバランスすることが重要です。

たとえば、株式50%・債券50%で始めた投資が、株式の上昇で株式65%・債券35%になった場合、一部を売却して元の配分に戻します。

市場の変動によって自分の投資戦略から外れてしまうと、想定以上のリスクを抱える恐れがあるため、年に1回ほどの頻度でリバランスすることは大切です。

リバランスについてより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

5. SNSの情報をうのみにしない

SNSで拡散される投資情報は、うのみにせずによく考えてから判断することが重要です。SNS上には「この銘柄で儲かった」「〇〇投信が急上昇中」といった刺激的な情報があふれています。

こうした情報は過去の一時的な成功例や、投稿者の都合のよい部分だけを切り取っていることが多くあります。

投資判断の前には、その情報源が信頼できるかを確認し、複数の情報源で事実を確認する習慣をつけましょう。

また、金融庁や証券会社の公式サイト・経済専門メディアなど信頼性の高い情報源もあわせて参照するとより確実です。

長期的な資産形成を目指すNISAでは、一時的な流行より自分の投資方針を貫くという芯の強さが求められます。

NISAのつみたて投資枠で順調に資産を増やす人の特徴

つみたて投資で成功する人には、共通する特徴があります。

ここでは、順調に資産を増やしている投資家に見られる3つの特徴を紹介するので、自分に当てはまっているか確認してみましょう。

- 長期間にわたってコツコツ投資できる人

- 短期間でお金が増えることを期待していない人

- 投資の知識を身につけたいと思っている人

それぞれ詳しく紹介します。

1. 長期間にわたってコツコツ投資できる人

NISAを活用して資産を順調に増やしていける人には、短期的な市場変動に一喜一憂せず、長期的な視点で投資を続けられる姿勢があります。

投資は、1年や2年ではなく、10年・20年という長期スパンで考える必要があるためです。

株式市場は短期的には上下を繰り返しますが、長期的に見れば右肩上がりになる傾向があります。

このような複利の力を活かすには、毎月決まった金額を投資し続ける習慣が欠かせません。

市場が下落したときこそ、より多くの口数を安く買えるチャンスと捉えられる冷静さを身に着けましょう。

2. 短期間でお金が増えることを期待していない人

短期的な利益を追い求めず長期的な視点で投資を続けられる人も、NISAを活用した資産運用に向いています。

株式市場は短期的には上下動を繰り返すため、数ヶ月や1年程度で大きなリターンを期待するのは現実的ではありません。

市場が一時的に下落しても慌てて売却せず、むしろ「安くなったときこそ買い時」と捉える冷静さを持っています。

複利効果は、長期間投資することで初めて大きな威力を発揮するため、忍耐強く継続できる人が最終的に大きな資産を築けます。

3. 投資の知識を身につけたいと思っている人

継続的に投資の知識を学ぶ意欲がある人は、NISAで資産を増やすことに成功しやすいでしょう。

投資の知識を深めることで、市場の変動に一喜一憂せず冷静な判断ができるようになります。

とくに、長期投資の重要性や複利効果の威力を理解している投資家は、短期的な値動きに惑わされません。また、税制や制度変更についても常にアンテナを張り、自分の投資戦略に活かしています。

知識を身につけることは、投資の不安を減らし、自信を持って継続できる土台となるでしょう。

なお、私鬼塚のLINEに登録していただくと、投資についての基礎知識を学べる特典をプレゼントします。興味のある方は、ぜひお受け取りください。

NISAのつみたて投資枠で失敗しないために正しい知識を身に着けよう

新NISAのつみたて投資枠を活用した投資は、適切な知識と心構えさえあれば失敗しにくい手法といえます。

投資期間が20年を超えると損失が出た例はほぼないという過去のデータが示すように、長期投資の力は非常に強力です。

失敗を避けるための重要なポイントは、無理のない積立金額の設定と長期継続です。短期的な含み損に動揺せず、コツコツと積立を続ける忍耐力が資産をうまく増やせるかどうかを左右します。

また、信託報酬が低いインデックスファンドを選び、年に1回のリバランスで適切な資産配分を維持することも大切です。

投資の知識を身につけることで、市場の変動に惑わされない冷静な判断力を養えます。

なお、公式LINEにご登録頂くと、初心者が買うべき投資信託4選・S&P500VS全世界株式徹底解説などの特典を受け取れます。これから投資を始めてみたい方は、ぜひご登録ください!